【ユタカの部屋vol.48 増田健太郎氏】

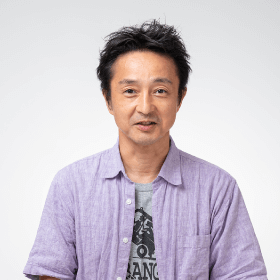

無店舗型の花屋「アイリープラン」代表・増田健太郎さんインタビュー

地域と花をつなぐ仕事、そして「やままる実行委員会」としてのもうひとつの顔

「誰かの節目に寄り添う」花の仕事と出会うまで

「誰かの節目に寄り添う」花の仕事と出会うまで

── 今日はよろしくお願いします。まずは増田さんのご経歴からお聞かせください。

よろしくお願いします。生まれは山形県東根市です。小学校の途中で村山市西郷小学校に転校し、その後はずっと村山で育ちました。小中学校を地元で卒業し、高校は楯岡高校に進学しました。

高校卒業後は、茨城大学の理学部・数学科に進学しました。数学が得意だったので自然と理系に進んだんですが、正直なところ大学の勉強があまりピンとこなくて。結局、途中で中退することになります。

20歳前後で大学を辞めて社会に出ました。最初は茨城を拠点に、栃木、宇都宮など北関東でアルバイトをしながらの生活でしたね。

── 具体的にはどのようなお仕事を?

飲食業が多かったです。居酒屋やカフェなど、接客業がメインでした。あとは数学を活かして塾講師もやっていましたし、リサイクル業の現場作業、不用品回収のトラックドライバーなんかも経験しました。

いろんな現場を転々としていましたが、共通していたのは人と接するサービス業が多かったということですね。

── 花の仕事との出会いはどのようなきっかけだったのでしょう?

24〜25歳くらいの時に父親が定年退職を迎えたのをきっかけに、地元山形へ戻りました。仕事を探していたところ、たまたま近所のスーパーの求人欄に「男性の花屋スタッフ募集」が載っていたんです。

それが「花泉(はないずみ)」という山形県内では大きな花屋さんで、ありがたいことにご縁があり、そちらに就職しました。そこでは約8年、主に葬儀用の花や祭壇づくりを担当していました。

── 花屋の世界は未経験からのスタートだったんですね。

まったくの未経験でした。正直、最初は自分に向いているかどうかもわかりませんでしたが、仕事をしていくうちに「花というものが人の人生の節目に寄り添うものなんだ」と気づき始めたんです。葬儀用の花は、遺族の想いを形にする仕事。とても奥深く、責任のある仕事でした。

無店舗型花屋「アイリープラン」が生まれた背景

── そして30歳頃に独立されたのですね。

はい。「花泉」での経験を通して、もっと自分の裁量でやりたいという気持ちが芽生えてきて独立しました。ただ、最初から花屋の小売業をやっていたわけではないんです。

最初に始めたのは、葬儀の現場でのフラワーデザイン業務。つまり葬儀屋さんと契約し、現場に行って花祭壇を作るという仕事でした。いわば“フリーランスの花祭壇デザイナー”ですね。

── 花を売るのではなく、演出をする仕事。

まさにそうです。ただ、この働き方にも限界がありました。現場に行くスタイルなので、店舗を持つ余裕も時間もなくて。でもある時、「ネットで注文を受けて、ギフトとして花を届ける」という新しいスタイルを考えました。

それが、無店舗型の花屋「アイリープラン」のはじまりです。

── オンライン専業というのは珍しいですよね。

そうですね。店舗がない代わりに、SNSやオンラインショップ(BASE)を通じて注文を受けています。InstagramやX(旧Twitter)に作品例を載せて、そこからDMやリンクで注文してもらう形です。

── 仕入れや在庫の管理はどうされていますか?

在庫は基本的に持ちません。というのも、葬儀や記念日など「日時が決まっている注文」が多いので、注文が入ってから仕入れるスタイルにしています。水や冷蔵設備が必要なため、作業場は東根にある実家の空き家を改装して使っています。

ロスも少なくて済むし、個人経営には合っていると思います。花を仕入れるときは市場の仲卸さんと連携して、なるべく鮮度の良いものを必要なだけ仕入れるようにしています。

── 繁忙期などはどうされているんですか?

一番忙しいのはやっぱり「母の日」や「年末年始」ですね。あとは3月の卒業・送別シーズン。1ヶ月間ずっと忙しいという感覚で言えば3月が一番です。

基本的にはすべて僕一人で制作していますが、どうしても手が足りないときはアルバイトを短期でお願いしています。

── お客様はどんな方が多いですか?

半分が法人、半分が個人といった感じですね。法人のお客様は開店祝いや事務所移転などでご利用いただくことが多く、電話一本で注文が完了する手軽さもあってリピートも多いです。

個人のお客様はSNS経由でのご注文が多いですが、どうしても実店舗がない分、認知の広がりに限界があるなと感じています。

── 他にはどんな販路がありますか?

村山市のふるさと納税の返礼品として、季節のフラワーアレンジメントを提供しています。また、独立前からご縁のある「富士スポーツローカルブライト」さんとも連携し、早い段階から掲載させてもらっています。

── 花の仕事のやりがいはどんなときに感じますか?

お花って、誰かの大切なタイミングで使われるものなんですよね。プロポーズ、結婚祝い、命日の供花…。そういった一人一人の「人生の節目」に立ち会わせてもらえる仕事なんだと実感しています。

それは本当に光栄なことで、日々身が引き締まる思いです。

地域をつなぐ「やままる実行委員会」── イベントづくりで広がる縁

── ここからは、もうひとつの顔、「やままる実行委員会」について伺います。

はい。「やままる実行委員会」は、コロナ禍をきっかけに始まった市民イベントチームです。元々は僕自身が花屋として、さまざまなマルシェイベントに出店していたことがきっかけでした。村山市にはそういったイベントが少なかったこともあり、「地元でも開催したいね」という思いを共通する出店仲間たちと話すようになり、自然と「じゃあ自分たちでやってみよう」と。

最初は有志で、ゆるやかに集まって始まったチームでした。イベント単位で手伝う人が加わるスタイルで、時には入れ替わりもありつつ、地域のにぎわいづくりを目的に活動してきました。

── 初めての主催イベントはどんなものだったんですか?

グランピング施設「YAMAGATAGRAM」さんと連携して、クアハウス碁点前の河川敷で開催したマルシェイベントでした。花火や出店を組み合わせた内容で、地域の方々にも好評でした。ちょうどコロナ禍の真っ只中だったので、感染対策を徹底しながらの開催でしたが、「こんなときだからこそ、地域でできることを」と思って挑戦しました。

その後も、村山産業高校と一緒に作る「北町マルシェ」、村山市役所と連携した「雪まつり」など、行政・学校・地元企業とタッグを組んだ企画を重ね、活動の幅が広がっていきました。

── いろんなセクターと協力してイベントを作るのですね。

はい。僕たちのスタンスとして、「地域の誰かと一緒に作ること」を大切にしています。独りよがりなイベントにならないように、地元の企業さんや団体さん、行政の方と組んで、その地域の課題や想いを共有しながら形にする。それが「やままる」の基本的な考え方です。

イベントとしては、「甑葉プラザ」さんとの周年企画や、「北山公園」の花見イベント、歩行者天国にキッチンカーを出す出店支援なども行っています。いずれも“主催者”というより、“共催者”や“裏方”のようなスタンスが多いですね。

── 「やままる」単体主催のイベントもありますか?

はい。年に一度、村山市と共催で「やままるハロウィン」というイベントを開催しています。仮装パレードやマルシェ、ステージ発表など、文化祭のような雰囲気で、地域の子どもから大人まで楽しめるイベントです。毎年10月末に、リンク村山を中心としたエリアで開催していて、2025年で3回目となります。

このイベントだけは僕たちがすべて企画・運営しているので、特に力が入るし責任も大きいですね。

── これからの「やままる」はどんな方向に向かっていくのでしょう?

これまで以上に、「サブカルチャー」や「コスプレ文化」など、若い世代が楽しめるコンテンツを取り入れていきたいと考えています。実際に、東根市のチャペルを使ったコスプレ撮影会や、X(旧Twitter)を中心としたオタク系イベントの企画など、いくつかのプロジェクトがすでに動き出しています。

たとえば、9月には村山産業高校との合同マルシェ、10月にはハロウィンイベント。そして8月にはコスプレ撮影会を実施予定です。こうした活動を通じて、県外からの参加者も増え始めていて、地域外とのつながりも生まれてきました。

── 新しい構想などはありますか?

実は「ずんだもん」というキャラクターに着目したイベントを企画中です。これは東北発の人気キャラクターで、全国的にも注目されています。テーマをひとつに絞ったマニアックなイベントを作ることで、ファン同士の交流や観光のきっかけを生み出せたらと考えています。

理想としては、街歩き型のイベントを作りたいんです。甑葉プラザやリンク村山などを回遊する形で、商店街や市街地全体が賑わうような仕掛け。イベントが人を動かし、地域に新しい出会いや経済の循環を生む──そういう未来を目指して活動しています。

── 最後に、情報発信はどこをチェックすればいいでしょうか?

「やままる実行委員会」の公式情報は、Instagramを中心に発信しています。コスプレ関連は「やままるコスプレ」名義のXアカウントがメインです。フォローしていただければ最新情報が届きますし、イベント情報も随時更新しています。

ぜひ地域の皆さんや遠方の方々にも、気軽に遊びに来てもらえたら嬉しいです。

ウジイフォトスタイル

ウジイフォトスタイル